|

مقالات

سابقة للكاتبة مقالات

سابقة للكاتبة

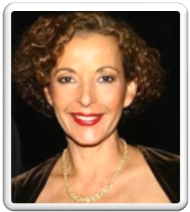

راغدة درغام

(ولدت في بيروت سنة 1953) صحفية و محللة سياسية لبنانية-أمريكية تعمل مديرة

مكتب جريدة الحياة في نيويورك في مقر هيئة الأمم المتحدة منذ 1989

التدخل التركي وحده قادر على إحداث نقلة في

الازمة السورية

الجمعة ١٢ أكتوبر ٢٠١٢

ليس واضحاً إن كان عنوان المؤشرات الآتية من أطراف حلف شمال الأطلسي (ناتو)

التضارب والتناقض أو التكامل والتعاضد. الإجابة على مصير الدور الأطلسي في

سورية تمتلكه تركيا في الدرجة الأولى، ذلك ان أنقرة هي المفتاح الأساسي

لربما بعد واشنطن فقط. كلاهما يبدو تارة في تردد واضح وتارة أخرى على وشك

الحزم والحسم. كلاهما في الامتحان إقليمياً ودولياً، وكلاهما يتأرجح بين

الاعتبارات الداخلية المحلية وبين التحديات الإستراتيجية التي تتطلب

القيادة والإقدام وليس التذبذب والانحسار.

كل من الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان

أوقع نفسه في التعهد العلني بعدم التعايش مع الرئيس السوري بشار الأسد. كل

منهما تردد تارة وتراجع تارة ثم عاد وتعهد بإسقاط ما سمّاه أوباما بـ

«ديكتاتور دمشق». أكثر من ثلاثين ألفاً من السوريين دفع حياته ثمناً فيما

«الأسرة الدولية» مضت في «المهمة المستحيلة» لممثل الأمم المتحدة وجامعة

الدول العربية الأخضر الإبراهيمي الساعية الى الحل السياسي الذي تعذر على

سلفه كوفي أنان التوصل اليه بعدما بذل قصارى جهده وراهن على حسن النيات.

إدارة أوباما وجدت في الفيتو المزدوج الثالث الذي استخدمته روسيا والصين في

مجلس الأمن لمنعه من اتخاذ مواقف وإجراءات جدّية ضد النظام في دمشق، وجدته

العذر والمبرر لرفع أيديها مستسلمة لتعذر الحلول السياسية. جلست واشنطن في

المقعد الخلفي وتبنت سياسة انتظار الاهتراء الداخلي للنظام. فهي منذ

البداية أوضحت انها ليست في صدد التدخل العسكري المباشر لكنها ازدادت

انعزالية بعدما وجدت ذريعة أخرى للتراجع ومنع أصدقائها من تسليح المعارضة

السورية – ذريعة السلفيّة والجهاديين في «القاعدة» وأمثالها.

فجأة، تبنى الإعلام الغربي، وبالذات الأميركي، وجهة نظر عكست تفكير واشنطن

الرسمية بأن تفشي «ظاهرة السلفية» في سورية بات خطراً لربما أكبر من

استمرار النظام في دمشق. فجأة، دخل القاموس الأميركي – الإعلامي والرسمي –

احتمال التعايش مع بشار الأسد الذي سبق وأعلن باراك أوباما ان عليه التنحي.

فجأة تحوّلت اللغة الى إلغاء واقع الانتفاضة السورية ضد بطش النظام

واستبداله بوهم هيمنة السلفيين على مستقبل سورية. تناسى هؤلاء ان حجم

الجهاديين الذين يتقنون لغة البطش ذاتها كالنظام لا يتجاوز عشرة في المئة

من المعارضة المسلحة، وان هناك عسكريين علمانيين انشقوا عن النظام

ليحاربوه.

بالطبع كان هناك أيضاً عذر تشرذم المعارضة السورية وانقساماتها الشهيرة

المؤسفة والمؤذية. دخل لاعبون كثيرون على خط المعارضة السورية – أوروبيون

وأتراك، خليجيون وأميركيون. تركيا بالذات لعبت دوراً لعله ساهم في ازدياد

الشرخ داخل المعارضة – وكذلك الدول الخليجية.

ثم أتت مبادرة الرئيس المصري محمد مرسي الداعية الى الحل السوري عبر

«الرباعية» المستحيلة التي اقترح ان تضم المملكة العربية السعودية

والجمهورية الإسلامية الإيرانية ومصر وتركيا. هذه المبادرة أسفرت عن انقسام

عربي وأعطت طهران التي هي طرف مباشر في الحرب الداخلية في سورية مقعداً على

طاولة وهمية للحل الإقليمي السياسي. هكذا استفادت طهران و «بلعت» الإهانة

الشفوية التي أغدقها عليها محمد مرسي لأنها فهمت تماماً قيمة فك العزلة

عنها وهدية جلوسها الى طاولة البحث العقيم عن حلول إقليمية لمعركة هي

إقليمية أساساً بامتياز ساحتها في هذا المنعطف سورية.

الأمانة العامة للأمم المتحدة بدورها تلقت مبادرة «الرباعية» بترحيب معتبرة

انها الوسيلة لإدخال إيران طرفاً مباشراً في البحث عن تسوية سياسية في

سورية. فلقد كان رأي كوفي أنان أساساً أن لا حل من دون إيران مما أدى

بالديبلوماسية السعودية والقطرية الى الاستياء من إقحام إيران في الحل في

دولة عربية لا تخفي طهران انها حيوية لها في مشروعها الإقليمي للنفوذ خارج

حدودها وللهيمنة إقليمياً. الأخضر الإبراهيمي بدوره يبدو انه يجد في

«الرباعية» مدخلاً لجهوده الديبلوماسية والسياسية. زيارته للمملكة العربية

السعودية قد تبيّن له مدى الامتعاض ليس فقط من أنان وموسى وإنما من أيٍّ

ممن يتبنى «الرباعية» أساساً للحل السياسي.

دول مجلس التعاون الخليجي تصرّفت ككتلة موحدة عندما نسقت مع فرنسا أثناء

رئاسة نيكولا ساركوزي في الشأن الليبي فتوجهت، ككتلة، الى جامعة الدول

العربية واستصدرت موقفاً منها مكَّن مجلس الأمن الدولي من تبني قرار التدخل

في ليبيا للإطاحة بمعمر القذافي. اليوم، هناك تباين بين موقف عُمان

(والكويت الى حد أقل) وبين المواقف السعودية والقطرية والإماراتية

والبحرينية التي أوضحت ان لا مجال للتعايش مع نظام الأسد مهما كان.

ليس أمام دول مجلس التعاون الخليجي الآن خيار التوجه الى الجامعة العربية

ثم الى مجلس الأمن بسبب الانقسام العربي والفيتو الروسي – الصيني. ولربما

ليس أمام هذا التكتل السداسي التوجه الى حلف شمال الأطلسي طالباً التدخل

لأسباب عدة منها صعوبة تقدم دول عربية بطلب تدخل تكتل عسكري أجنبي في

سورية. بل ربما ليست هناك إمكانية الإجماع بين الدول الست بسبب تباين

مواقفها.

أمام كل هذا، ليس هناك سوى البوابة التركية. لكن أنقرة لن تتحرك بمفردها

عسكرياً حتى في أعقاب التطورات العسكرية الثنائية بين تركيا وسورية الأسبوع

الماضي. أنقرة لن تتحرك سوى تحت غطاء من نوع أو آخر من حلف شمال الأطلسي

الذي تنتمي اليه.

مواقف قيادة الناتو وكذلك واشنطن التي أوضحت وقوفها مع أنقرة ضد دمشق لها

دلالات مهمة، عملية وليس فقط سياسية، قد تؤدي الى نقلة نوعية في المسألة

السورية. فالحكومة التركية وجّهت إنذاراً الى الحكومة السورية بأنها ستتحرك

ضدها عسكرياً إذا استمرت في الاعتداء على الأراضي التركية – بغض النظر ان

كانت الاعتداءات غير مقصودة وإنما أتت في إطار ملاحقة المعارضة السورية

المسلحة على الحدود السورية – التركية.

موسكو أيضاً سمعت هذا الإنذار وتلك المواقف لحلف شمال الأطلسي وواشنطن.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حاول دخول الحلبة السياسية معبراً عن

رغبته بزيارة المملكة العربية السعودية. لكن الرياض لم ترحب، أقله حتى

الآن، فهي في منتهى الغضب من المواقف الروسية، وهي ليست في صدد إجراء

مباحثات عقيمة تبدأ من موقف روسي متمسك بالنظام في دمشق يتقدم فقط بفكرة

«الحوار» بين الحكومة والمعارضة بهدف بقاء النظام. موسكو تريد إبلاغ مَن

يعنيهم الأمر انها توقفت عن إمداد النظام في دمشق بشحنات السلاح، وتريد لهم

ان يكونوا على علم بأنها حاولت مع دمشق وكان نفوذها محدوداً – من دون ان

تعترف علناً بأنها بلا نفوذ.

الرد على المواقف الروسية مقتضب ومختصر: ارفعوا غطاء الحماية عن النظام في

دمشق، تجدوه يتدحرج الى النهاية السريعة. كفّوا عن إعلانكم التمسك به،

وستجدونه أكثر قابلية لوقف سفك الدماء.

الرد على المواقف الأميركية التي تخشى «القاعدة» والسلفيين والجهاديين هو

ان تلكؤ إدارة أوباما – إضافة الى الفيتو الروسي والصيني – هو الذي ساهم في

تنمية التطرف الإسلامي في سورية. فإطالة النزاع هي أكبر خدمة تقدمها واشنطن

وموسكو وبكين الى الجهاديين و «القاعدة». وحالما تقر هذه العواصم بهذا

الواقع الساطع الوضوح، تترتب على هذا الإقرار سياسة جديدة نوعياً قوامها

الإسراع في إنهاء الصراع.

وسيلة الحسم أيضاً واضحة بشقيها العسكري والسياسي. لا أحد يطلب من واشنطن

التدخل العسكري المباشر لكن ما يُطلَب منها هو التحدث بلغة جدية وحاسمة مع

كل من روسيا والصين بهدف إما التفاهم على صفقة كبرى تتنازل عبرها عن نفوذ

ومواقع لمصلحة روسيا، أو تبلغ موسكو ان الغرب سيتبنى نموذج كوسوفو –

بتعديلات ضرورية – عبر البوابة التركية بإجراءات فرض منطقة آمنة، وفرض حظر

الطيران، والسماح بتسليح المعارضة «العلمانية» في شكل خاص.

بالطبع، هناك شق العمل السياسي داخل سورية على نسق ما حدث في العراق لجهة

تجهيز العشائر للانقلاب على الثوّار الجهاديين في «القاعدة» أو غيرها. هذا

ما بدأت واشنطن ودول أوروبية وجهات أخرى على العمل نحوه. إنما هذا جزء من

المعادلة وليس البديل عن تدخل عسكري عبر تركيا.

السؤال الآن هو حول مدى جدية القيادة التركية وجدية الإدارة الأميركية.

الانتخابات الرئاسية الأميركية باتت على الأبواب. باراك أوباما يواجه

انتقادات كبرى بسبب تراجعه أمام دمشق وطهران، فيما المرشح الجمهوري ميت

رومني يصعّد ضد أوباما في هذه السياسة بالذات ويتعهد بالحسم كي لا يبقى

النظام في دمشق معفياً من المحاسبة، وكي لا تبقى طهران في القيادة للعربة

الأميركية – الإيرانية، وكي لا تنمو «القاعدة» مجدداً بسبب التخاذل

الأميركي.

الأسابيع المقبلة ستبيّن مدى التناقض أو التكامل بين ما يصدر عن مواقف

أميركية ضد تسليح المعارضة السورية وما يحدث وراء الكواليس عبر البوابة

التركية. فإذا نفذت القيادة التركية ما تتعهد به، ستكون تلك نقلة نوعية في

المسيرة السورية.

|